在征地拆迁领域,“以租代征”的现象并不少见。一些地方为了快速推进项目建设,或者出于其他目的,常常采用“以租代征”的方式来使用农民的土地。但很多人可能并不清楚,这种操作是严重违反法律规定的。今天,咱们就一起来聊聊“以租代征”那些事儿。

近日,郑州市上街区峡某镇石咀村村民实名举报,指控村干部与有关部门在易地扶贫搬迁、集体资产管理及“以租代征”土地建设太溪湖等过程中存在资金去向不明、补偿款长期拖欠、程序违规等问题。举报人韦孟琴称,这些问题已严重影响村民生计,部分失地农民生活陷入困境。

易地搬迁补助“失踪”

举报人反映,石咀村在精准扶贫期间获得上级拨付的易地扶贫搬迁项目补贴资金总额达2596.5万元,其中市级1731万元、区级865.5万元,补贴标准为每户4.5万元(共577户)。然而,这笔资金自2015年底拨付到位后,村民至今未收到任何补助款。

此外,按照政策,搬迁后每人每年应享受2000元扶贫资金,连续五年,但村民称从未见到这笔钱。

在房屋拆迁安置上,举报人称,村委将本应“产权调换”的安置方式变为“产权买卖”,要求村民额外支付数万至数十万元差价购买毛坯安置房,且至今仍有村民住在未装修的毛坯房内,生活条件艰苦。相比之下,邻村并未享受扶贫款,却在搬迁安置中配备了齐全的厨房、厕所和取暖设施。

集体资产去向成谜

举报人还指出,石咀村集体资产数额巨大,但账目多年未公开,去向不明。2018年,村内曾在丹江路小区东北角建立“丹江社区服务中心”,硬件设备齐全,工作人员已上岗一年,却因1700万元集体资产“查无踪影”导致账目无法交接,服务中心被迫停运,场地后来被改为村委办公场所。尽管巡视组多次进驻,但始终未有明确调查结果。

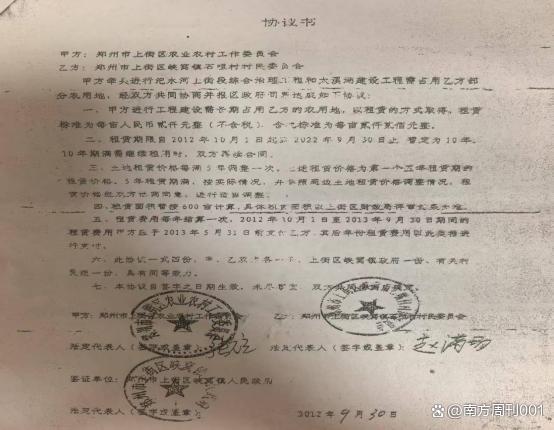

“以租代征”与太溪湖工程

举报人最为关注的是石咀村600余亩基本农田被“以租代征”用于修建太溪湖景观工程。根据2012年签署的协议,该地块以每亩2000元、10年期限出租给政府相关部门建设太溪湖及汇水河治理工程。租金按合同应每年发放,但村民称自2019年起便断付,导致失地农民生活来源被切断。

更令村民不满的是,2014年太溪湖建成后,因国家耕地保护政策要求,部分湖区被回填,然而恢复耕地的面积远低于原占用面积。举报人质疑,项目多次投入巨额资金,且工程预算、签证变更频繁,增加支出数百万元,却迟迟未对村民进行合理补偿。

官方工程资料显示的情况

根据上街区农业农村工作委员会2018年发布的情况汇报,太溪湖工程总占地约600亩,总投资批复金额为1.06亿元,由区财政投资,分为土方开挖、湖体建设和绿化景观三部分。土方开挖合同价3564万元,结算价3530万元;湖体建设合同价2709.6万元,结算价2215万元;绿化景观合同价984.7万元,2017年建成。

在建设过程中,工程多次进行设计变更和追加签证,涉及挡土墙加宽、道路排水系统、公厕建设、护岸加固、景石花坛等内容,合计增加预算539.17万元。官方称这些变更是为保障安全与施工进度,但部分签证手续因人员更替等原因未能及时完善。

村民呼吁彻查资金流向

举报人强调,村民并非反对重点工程和基础设施建设,但补偿款的断发、搬迁补助和租金去向不明,以及“以租代征”后的生活保障缺失,已严重侵害失地农民权益。村民呼吁有关部门全面审计石咀村集体财务账目,查清太溪湖项目的资金流向,落实补偿与租金发放,切实保障群众基本生活。

目前,此事在当地已引起广泛关注,村民表示将继续通过合法途径向上级反映,等待权威调查结果。

遇到“以租代征”该怎么办

如果发现自己的土地被“以租代征”,一定要保持冷静,积极采取措施维护自身权益。首先,要及时收集相关证据,如土地租赁合同、租金支付凭证、土地现状照片、政府部门关于土地规划用途的文件等,这些证据将为后续维权提供有力支撑。接着,向当地自然资源部门、农业农村部门等反映情况,详细说明土地被“以租代征”的具体情形,包括涉及的地块位置、面积、涉及主体等信息,促使相关部门介入调查处理。相关部门有权责令改正,没收违法所得,并处罚款。

若对相关部门的处理结果不满意,还可以在规定时间内申请行政复议;若仍不服复议决定,可依法提起行政诉讼,通过法律途径维护自身合法权益。也可以咨询专业律师,在律师的指导下进行维权,律师会根据具体情况制定精准、有效的维权策略。

“以租代征”是一种严重的违法行为,既损害国家土地管理秩序,又侵犯农民的合法权益。大家一定要提高法律意识,认清“以租代征”的违法本质。如果遇到相关情况,要勇敢地拿起法律武器,维护自己的权益。

热点新闻